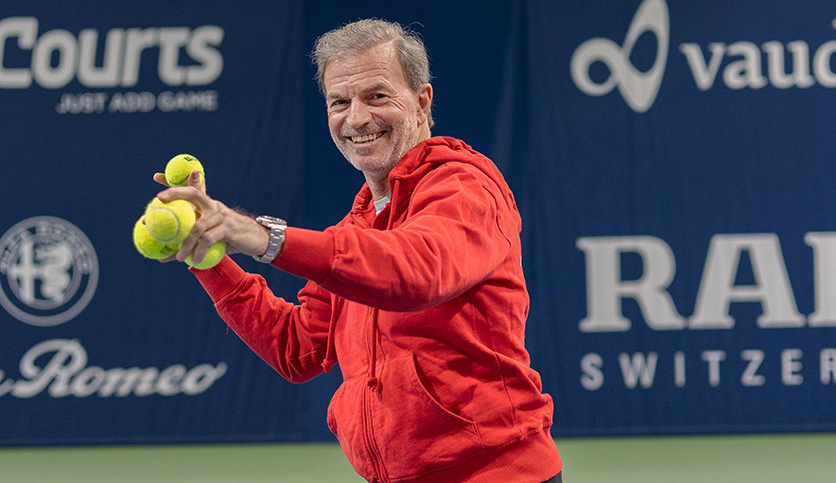

Heinz Günthardt: «Spitzensport ist eine Lebensschule»

Profi, Trainer, Fernsehkommentator: Tennis bestimmt seit Jahrzehnten das Leben von Heinz Günthardt. Wer jedoch mit dem Zürcher über diese Sportart spricht, landet meist bei ganz anderen Themen. Und bei Papierkörben.

Interview: Fabian Rottmeier, Fotos: Pia Neuenschwander

Beim Zeitlupe-Magazin drängt sich die Frage geradezu auf: Was offenbart die Zeitlupe im Tennis?

Die Athletik. Man sieht, wie stark der Körper beansprucht wird oder welche Kräfte beim Rutschen auf die Gelenke wirken. Gleichzeitig verdeutlicht eine Zeitlupe manches – wie etwa das Muskelspiel – bis zur Überzeichnung. Fast wie in der Kunst. In sogenannten Super-Zeitlupen erkennt man sogar, dass ein Racket nach dem Schlag vibriert – oder wie stark ein Ball die Schlägersaiten dehnt.

Sie sind ehemaliger Tennisprofi und haben jahrzehntelange Erfahrung als TV-Kommentator und Trainer. Sind die beiden letzten Aufgaben ähnlich? Schliesslich geht es um die Kunst, zu vermitteln.

Erkennen und Analysieren sind bestimmt gemeinsame Nenner. Der Rest ist weit voneinander entfernt. Die wichtigste Aufgabe eines Tennistrainers besteht darin, das Umfeld einer Athletin so zu gestalten, dass sie ein ideales Körpergefühl hat. Das funktioniert bloss übers Tun, nicht über den Intellekt. Kompliziert, ich weiss.

Wie gehen Sie dabei vor?

Zu Beginn muss ich eine Idee entwickeln, wie ich eine Person in diese Zone bringe. Etwa nach dem Prinzip «8 von 10»: Acht von zehn Versuchen sollten erfolgreich sein. Das gibt ein gutes Gefühl und sorgt für Anreize, zehn von zehn zu schaffen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Angenommen, Sie müssten eine zerknüllte Serviette in einen Papierkorb werfen. Wenn ich den Papierkorb nahe bei Ihrem Stuhl platziere, blicken Sie mich nach drei Versuchen beleidigt an. Wenn ich den Papierkorb sieben Meter weit wegstelle, sind Sie nach zwei Versuchen entmutigt. Es liegt an mir als Trainer, herauszufinden, an welchem Korb-Standort die Übung am spannendsten ist. Es gibt kein eindeutiges Richtig oder Falsch.

Man kann sich wohl ein ganzes Leben mit dieser Thematik beschäftigen.

Das ist richtig!

Beim Schweizer Fernsehen berichteten Sie 26 Jahre lang an der Seite von Stefan Bürer über die vielen Schweizer Tennistriumphe. Was hat Sie als Duo ausgezeichnet?

Wir waren eine Einheit. Alleine schon durch die schiere Anzahl an Stunden, die wir gemeinsam auf Sendung waren. Wenn man regelmässig bis zu acht Stunden an der Seite derselben Person verbringt, weiss man, wie sie ihre Sätze bildet. Das hat aber nur funktioniert, weil wir uns gegenseitig zugehört haben. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht.

Beim Zusammenzählen kamen Sie in einem Jahr auf 370 Stunden Sendezeit …

Unser Erfahrungsschatz wirkte befreiend. Er hat uns spontan und kreativ gemacht, unsere Dialoge wurden lebendiger. Wenn ich nicht mehr bloss auf meine Worte fokussiert bin, kann ich den Gedanken meines Partners weiterführen. Dieses Wechselspiel ist uns gelungen. Aus Reagieren wurde Agieren. Und: Zwischen den Ballwechseln bleiben bloss 25 Sekunden, um etwas zu erzählen. Das schult auch die eigene Sprache. Man wird präziser.

Auch Humor und Ironie gehörten zu Bürer/Günthardt. Ein bewusster Entscheid?

Wir waren beide der Ansicht, dass wir bloss über ein Spiel berichten – und nicht über Politik. Da gehört eine gewisse Lockerheit dazu. Humor ist das Salz im Leben. Allerdings wurden unsere ironischen Bemerkungen immer wieder missverstanden. Manchmal auch vermeintlich deutliche Aussagen.

«Federers Eleganz ist unerreicht. Auch deshalb sahen ihm fast alle gern zu.»

Mit dem verletzungsbedingt schleichenden Abgang von Roger Federer ging auch Ihre Zeit bei SRF zu Ende. Was war abseits der Titel das Grösste für Sie beim Zuschauen?

Seine Duelle mit Rafael Nadal. Weil dabei immer Gegensätze aufeinandertrafen. Federer ist Rechtshänder, Nadal Linkshänder, Roger griff an, Rafael konterte aus der Verteidigung. Ich fühle mich privilegiert, dass ich Federers Reise 20 Jahre begleiten durfte – mit all den Höhen und Tiefen. Federer konnte in entscheidenden Momenten auf eine mentale Stärke zurückgreifen, die seinesgleichen sucht. So gewann er viele Spiele, in denen er eigentlich der Schlechtere war. Das fasziniert mich bis heute.

Viele verbinden Federers Spiel mit Eleganz.

Seine Eleganz ist unerreicht. Auch deshalb sahen ihm fast alle gern zu. Gleichzeitig so schön und so erfolgreich wie er spielte vor ihm niemand. Man sprach oft von «Poesie in Bewegung».

Ist es lernbar, ein Spiel zu analysieren, oder ist es eine Gabe?

Es ist wohl eine Kombination. Ich spielte bereits als Bub viel Tennis. Das half bestimmt. Man entwickelt ein geschultes Auge. Die Geometrie eines Tennisplatzes faszinierte mich schon deshalb, weil ich viel lieber gewann als verlor. Wichtig auch: Wir sind lernfähiger bei Dingen, die uns interessieren – scheinbar ohne Effort. Ist das dann auch automatisch eine Begabung?

Was macht einen guten Tennistrainer aus?

Dass er ein Gefühl dafür hat, wo die andere Person steht. Da sind wir wieder beim Papierkorb. Jeder kann im richtigen Moment ein guter Coach sein. Ein guter Trainer ist jemand, der bei verschiedenen Menschen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie besser werden. Das ist schwierig und bedingt Flexibilität und Empathie.

Seit 2012 führen Sie als Captain das Schweizer Frauen-Nationalteam, das 2022 erstmals den «Billie Jean King Cup» gewann. Ist dieser Titel deshalb besonders schön, weil ihm eine lange Aufbauarbeit mit Spielerinnen wie Bencic, Bacsinszky, Hingis, Teichmann und Golubic vorausging?

Absolut. Dieser Triumph ist etwas vom Schönsten, was ich erleben durfte. Auch, weil ich die Freude im Team teilen durfte und wir im Vorjahr noch im Final gescheitert waren. Ich hatte immer behauptet, dass wir den Titel holen können – sofern wir uns oft genug die Chance dafür geben …

… und dabei auch über den eigenen Schatten springen: Sie liessen sich für jeden Schweizer Sieg einen weiteren Fingernagel rot lackieren – wie die Spielerinnen.

Das ist nur eine von vielen kleinen Traditionen, die wir mittlerweile pflegen. Am Ursprung des Nagellacks steht eine Team-Ansprache, in der ich sagte, in dieser Woche seien wir alle Frauen. Es ist die Summe von vielen Kleinigkeiten, die etwas Grosses bewirken kann – und den Zusammenhalt fördert.

Für Swiss Tennis sind Sie auch als Berater tätig. Welches sind da Ihre Aufgaben?

Die Talente, die ich betreue, haben ihre eigenen Trainer. Ich versuche ergänzend da und dort einen Denkanstoss oder einen Tipp zu geben. Manchmal ist das für Aussenstehende einfacher als für Involvierte. Es gilt auch hier, ein möglichst ideales Umfeld zu kreieren. Und es ist ein Gespür dafür gefragt, welcher Trainer zu welchem Athleten passt – oder wo ein Wechsel etwas bewirken könnte.

Dabei können Sie auf Ihre eigenen Erfahrungen zählen. Stimmt es, dass Sie bereits mit 15 Jahren versucht haben, Tennisprofi zu werden?

Das war alles etwas komplizierter. Weil ich mit 14 Jahren die Mittelschulprüfung bestand, schlug mein Vater vor, das Training ein Jahr lang zu Lasten der Schule zu intensivieren. Weil dies in der Schweiz zu Problemen geführt hätte, landete ich schliesslich auf einer Dolmetscherschule in Italien. Als ich ein Jahr später zurückkam, besuchte ich die Juventus-Schule … bis sich gewisse Lehrer weigerten, mich weiterhin zu unterrichten. Ich fehlte oft, legte aber gute Prüfungen ab … Es war schwierig, zu vermitteln, wie kostbar Zeit für einen talentierten Tennisspieler ist. Sportlerklassen gab es damals noch nicht. Mit 16 war ich bereits Teil des Schweizer Nationalteams, mit 17 spielte ich auf der höchsten Profistufe mit, der ATP-Tour.

«Auf Martina Navratilova lasse ich gar nichts kommen.»

Im Einzel kletterten Sie bis auf Rang 22, im Doppel waren Sie gar einer der Weltbesten. Sie gewannen 1985 zwei Grand-Slam-Siege im gemischten Doppel – an der Seite der damals besten Tennisspielerin der Welt, Martina Navratilova. Wie kam es dazu?

Wir kannten uns bereits von gemeinsamen Trainings, da Navratilova regelmässig auch mit Männern trainieren wollte. Sie wusste wohl, dass mit mir die Chance relativ gross sein würde, Titel zu gewinnen – und fragte mich an. Wir bestritten drei Major-Turniere, und nur im Wimbledon-Final mussten wir uns geschlagen geben.

Wie haben Sie die heute 66-Jährige erlebt?

Ich schätze sie sehr und war tief beeindruckt von ihr. Auf Martina Navratilova lasse ich gar nichts kommen. Als lesbische Frau nahm sie zudem eine Vorreiterrolle in der LGBTQ+-Gemeinde ein. Sie wollte immer alles richtig machen und wählte ihre Worte mit Bedacht. Dieser zusätzliche Druck führte zu einer gewissen Anspannung – obwohl sie sich hervorragend schlug als Pionierin.

Weshalb waren Sie im Doppel erfolgreicher als im Einzel?

(lacht) Ganz einfach: wegen der Fehlstellung meiner Hüfte! Als ich 18 Jahre alt war, sagten mir die Ärzte, ich könne unmöglich weiterhin Tennis spielen. Ich hielt aber daran fest, solange ich die Schmerzen aushielt. Im Einzel zehn weitere Jahre, im Doppel drei mehr – weil dort die Belastung viel geringer ist.

«Es ist unmöglich, immer besser zu werden. Wer jedoch keine Verbesserung anstrebt, wird irgendwann schlechter.»

Mit gerade mal 32 Jahren trainierten Sie danach die beste Spielerin der Welt, Steffi Graf. Unter anderem, weil Sie verheiratet waren.

Ja, das war ganz wichtig und einer von drei Punkten auf der Liste von Steffi Grafs Vater, der ihr Manager und Trainer war. Die anderen Bedingungen lauteten: Muss im Training beim Tennis mithalten können und Deutsch sprechen. Die Liste an potenziellen Trainern war also begrenzt. Der Kontakt kam zustande, weil ich fünf Jahre lang das Bundesliga-Team von Rot-Weiss Berlin gecoacht hatte und Steffi Graf den dortigen Clubsekretär kannte.

Sie stiegen als Aushilfe ein und wurden zum permanenten Trainer Grafs. Wie macht man die Beste noch besser?

Ich sehe das so: Es ist unmöglich, immer besser zu werden. Wer jedoch keine Verbesserung anstrebt, wird irgendwann schlechter. Steffi Graf zweifelte damals an ihrem Spielstil, da ihn gewisse Leute als veraltet abtaten. Ich hingegen wollte Steffi davon überzeugen, dass sie damit alle besiegen kann.

Mit viel Erfolg. Wie gingen Sie vor?

Unser Fokus lag darauf, alles richtig gut zu machen – womit wir wieder beim Papierkorb wären. Wir arbeiteten an einem bestimmten Schlag, den sie als defensiv einstufte – in Wahrheit aber eine tolle Waffe sein konnte. Und wir wählten eine möglichst simple Taktik, damit sie immer daran festhalten konnte, was wiederum eine hohe Konstanz ermöglichte.

Inwiefern hat Sie das achtjährige Engagement geprägt?

Ich bin sehr gereift in dieser Zeit. Im Leben eines Tennisprofis gibt es viele Stresssituationen. Trainer und Athletin lernen sich sehr gut kennen. Irgendwann kann man einander nichts mehr vormachen. Kommt hinzu, dass die Zeit im Spitzensport komprimiert wird. Alles läuft sehr viel schneller ab, auch die persönliche Entwicklung. Hochs und Tiefs wechseln sich ständig ab. Folglich erlebt man eine Person, die man betreut, oft emotional. Dem kann man sich nicht entziehen. Spitzensport ist eine Lebensschule.

Zur Person

Heinz Günthardt war 1978 der erste Schweizer Tennisspieler, der ein Turnier auf höchster Profistufe gewann. Insgesamt zählen 5 Einzel- und 30 Doppel-Titel zu seinem Palmarès, darunter je 2 Grand-Slam-Titel im Herren- und im Mixed-Doppel. 1985 stieg er noch während seiner Profikarriere als Co-Kommentator beim Schweizer Fernsehen ein – notabene in jenem Jahr, als er in Wimbledon und in Paris bis in die Einzel-Viertelfinals vorstiess. Von 1995 bis 2021 bildete er bei SRF mit Stefan Bürer ein kongeniales Duo. Als Trainer betreute der 64-jährige Klotener unter anderem Steffi Graf. In den acht Jahren unter Günthardt gewann die Deutsche über die Hälfte ihrer 22 Grand-Slam-Titel im Einzel. Seit 2012 ist der passionierte Golfer Captain des Schweizer Billie-Jean-King-Cup-Teams (vormals Fed-Cup). Tennis spielt er wegen der Fehlstellung seiner Hüfte kaum noch. Sein Bruder Markus war ebenfalls Tennisprofi und wurde später Turnierdirektor von diversen Profiturnieren. Heinz Günthardt ist seit 1985 mit der Schwedin Cecilia Oegren verheiratet. Er lebt in Schweden, Monaco und der Schweiz. Die beiden haben drei erwachsene Kinder.