«Es Grüessli und es Küssli …»

Kann es ein schöneres Thema für die Forschung geben als den Liebesbrief? Die Sprachwissenschaftlerin Eva Lia Wyss weiss alles über unsere geheime Sehnsuchtskorrespondenz. Ihr Fazit: Die Welt steckt voller talentierter Postillons d’amour.

Interview: Claudia Senn

Eva Lia Wyss, Sie haben inzwischen über 22 000 Liebesbriefe gesammelt. Gibt es einen, der Sie ganz speziell berührt?

Besonders traurig finde ich den Brief eines jungen deutschen Soldaten, den er vor Weihnachten 1939 an seine Verlobte schrieb: «Kannst du dir vorstellen, dass wir einmal zusammen tanzen werden, ach, ganz herrlich müsste es sein. Bei zärtlicher Musik selbst zärtlich sein, ach Baby (…)» Er schrieb wunderschöne Briefe. Wir haben ein ganzes Bündel davon. Doch der Soldat starb im Krieg, und seine Verlobte kam niemals über den Verlust hinweg.

Wie finden all diese Briefe den Weg zu Ihnen?

Zum Beispiel über Interviews wie dieses, aus denen die Leute von meiner Forschung erfahren und sich dann erinnern, dass sie doch auch noch eine Kiste mit Liebeskorrespondenz auf dem Estrich liegen haben. Kürzlich rief eine ältere Dame an, die nicht wollte, dass die Kinder ihre Briefe einst finden, wenn sie gestorben ist.

Kommt das oft vor?

Eher selten. Häufiger melden sich Angehörige, die die Liebesbriefe ihrer verstorbenen Eltern oder Verwandten gefunden haben. Nicht alle sind neugierig genug, diese Briefe auch zu lesen, es gibt da eine Hemmschwelle. Die Leute hoffen aber, dass die Briefe in unserem Archiv gut aufgehoben sind. Andere besuchen mich oder fragen, ob ich bei ihnen vorbeikommen könnte, weil sie sich erst einmal einen Eindruck verschaffen möchten, ob ich vertrauenswürdig bin. Einmal fand sogar jemand einen Liebesbrief auf einem Zürcher Trottoir. Der Adressat hatte ihn wohl weggeworfen.

Wie fühlt es sich an, in anderer Leute Liebes briefen zu stöbern? Haben Sie manchmal das Gefühl, etwas Indiskretes zu tun?

Es ist schon so, als würde man durch ein Schlüsselloch spähen. Manche Briefe sind sehr intim. Der Liebesbrief eines Mannes etwa, in dem er kurz vor seinem Tod seiner Frau dafür dankte, dass sie immer zu ihm gehalten hat, obwohl er nicht der ideale Ehemann war – so etwas berührt mich sehr. Als Wissenschaftlerin muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie ich mit derart persönlichem Material umgehe. Manchmal landen ja auch erotische Briefe auf meinem Schreibtisch.

Die Sie dann veröffentlichen, sodass jeder sie lesen kann?

Auf keinen Fall. Wir gehen sehr sorgfältig und diskret mit den Briefen um. Intime Liebesbriefe werte ich zwar aus, aber ich würde sie niemals mit meinen Studentinnen und Studenten untersuchen. Und veröffentlicht wird nur, wofür wir eine ausdrückliche Erlaubnis haben.

«Beim Apéro im Café Maure

Aus einem Liebesbrief von Zeitlupe-Leserin Elisabeth D. an ihren späteren Mann,

Sitz’ ich jeden Tag auf der Lau’r

Warte auf dein Lächeln süss

Siehst du die Sterne dort

Im Paradies?»

den sie im Jahr 2001 auf der tunesischen Insel Djerba kennenlernte.

Warum fällt es uns so schwer, alte Liebesbriefe wegzuwerfen?

Weil sie mit einem selbst und der eigenen Lebensgeschichte eng verknüpft sind. Sie sind Teil der Erinnerung. Einmal kontaktierte uns eine Frau, die uns dann die Korrespondenz aus sieben Liebesbeziehungen überlassen hat. Sie sagte, für sie sei das fast wie eine Organspende, etwas beinahe Körperliches.

Wo bewahren Sie Ihre eigenen Liebesbriefe auf? Etwa auch im Liebesbrief-Archiv?

Nein, in der Wissenschaft gilt es als Tabu, eigene Dokumente in die Forschung miteinzubeziehen. Sie lagern wohlverwahrt in einem Kästchen bei mir zu Hause.

Manche Menschen mit heftigem Liebeskummer verspüren den Drang, ihre Liebesbriefe zu verbrennen. Weshalb diese Vernichtung, diese Auslöschung?

Weil die Briefe ein Symbol für die Beziehung sind. Darin ist ja sehr vieles beschrieben: die gemeinsame Geschichte, der Alltag, die Art des Umgangs miteinander. Am Ende einer unglücklichen Liebe kann es manchmal heilsam sein, alles zu eliminieren – als eine Art Befreiungsakt. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Grund, seine Liebesbriefe zu verbrennen.

Welche Gründe gibt es denn sonst noch?

Ich weiss von einer älteren Frau, die kurz nach dem Tod ihres Mannes sämtliche Briefe verbrannte. Weil sie nicht wollte, dass die Briefe weiterexistieren, wenn er nicht mehr da ist. Für sie war es ein Ausdruck ihrer Trauer und des Abschiednehmens. Die Briefe gehörten untrennbar zu ihm. Von anderen habe ich gehört, dass sie alte Liebesbriefe zerstören mussten, weil ein eifersüchtiger neuer Partner es verlangte. Er duldete in der Wohnung keinerlei Hinterlassenschaften aus der alten Beziehung.

Sind Sie gegen all das Liebesgeflüster nicht längst immun? Ein Arbeitsalltag voller Romantik wirkt doch wie eine Überdosis Zuckerwatte.

Da muss ich korrigieren: Es sind bei weitem nicht alle Liebesbriefe romantisch. In vielen tauschen sich die Menschen auch einfach über den Alltag aus, über die Organisation der Hochzeit, die Frage, wo und wie man danach wohnen will. Natürlich berührt mich nicht jeder Brief im Innersten. Die meisten lese ich mit dem distanzierten Blick der Wissenschaftlerin. In der Regel habe ich eine klare Forschungsfragestellung, interessiere mich etwa für die Anrede oder die Kosenamen, die Liebeserklärungen oder die Verabschiedungen und teile sie in Untergattungen ein.

In welche zum Beispiel?

Im 19. Jahrhundert gab es den sogenannten Brautbrief, also die Korrespondenz während der Verlobungszeit. Im 20. Jahrhundert wurde das Schreiben einfacher und unkomplizierter. Es gab nun ausreichend Papier, und so gut wie alle waren des Schreibens mächtig. Manchmal schickte man sich jetzt auch ganz kurze Botschaften auf Zetteln oder Kärtchen: «Sehen wir uns um acht Uhr am Paradeplatz?» In den 1940er und 1950er-Jahren gab es eine Art Tagebuch-Briefe, in denen sich Paare, die nicht am selben Ort lebten, gegenseitig berichteten, was so alles passiert war, um sich auf dem Laufenden zu halten. Ein Telefon konnten sich damals ja nur vermögende Leute leisten. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie aufwendig die Kommunikation zu jener Zeit war.

«Es Grüessli und es Küssli, i säge nid vo wem,

Aus einem Liebesbrief an Zeitlupe-Leserin Käthi G. aus dem Jahr 1946

Du muesch halt errate, du ratisch ja so gern.

Ich liebe dich wie Apfelmus, so zärtlich wie Tomate,

ich liebe dich am rechten Fuss und an der linken Wade.

Du kannst es sieden, kannst es braten,

den Namen aber wirst du nicht erraten.»

Viele unserer Leserinnen und Leser waren in den 1950er- und 1960er-Jahren jung. Was zeichnet die Liebesbriefe aus dieser Zeit aus?

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand eine Jugend- und Freizeitkultur, in der die Romantik viel deutlicher kommuniziert wurde. Vor allem die Männer legten nun mehr emotionales Engagement an den Tag, bemühten sich, ihre Gefühle auszudrücken, formulierten auch erotische Wünsche. Als Frau riskierte man allerdings, sitzengelassen zu werden, wenn man unehelich schwanger wurde. Deshalb waren

die Frauen häufig vorsichtiger und vertrösteten auf die Zeit nach der Hochzeit. Man schrieb jetzt nicht mehr nur mit Tinte, sondern auch mit Kugelschreiber, Filzstift oder Bleistift und ging viel kreativer mit der Gestaltung um. Manche Briefe waren im Kreis herum geschrieben oder als ellenlange Briefbänder.

In den 70er-Jahren wurde die Gesellschaft liberaler. Sieht man das auch den Liebesbriefen von damals an?

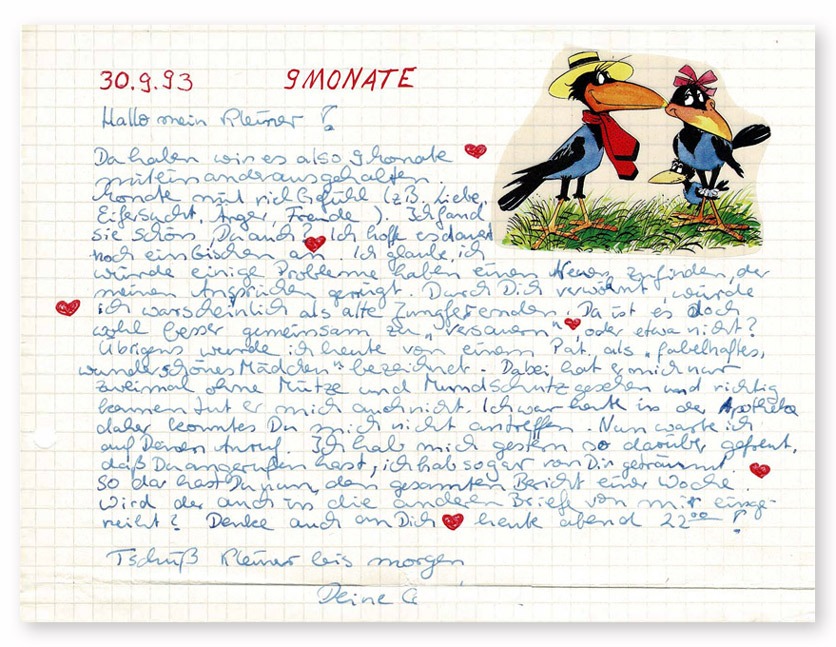

Ja, da gab es die sogenannten Anbändelbriefe. Man sah jemanden, der einem gefiel, fand heraus, wie die Person hiess, und schrieb: «Du, ich bin total verliebt in dich und würde dich gerne treffen.» Schüchterne Buben, die sich nicht getrauten, den Schulschatz direkt anzusprechen, schickten einen Zettel: «Willst du mit mir gehen? Ja. Nein. Vielleicht. Zutreffendes bitte ankreuzen.» In den 70ern und 80ern gab es auch Witzelbriefe, in denen man sich gegenseitig neckte. Jugendliche verzierten sie oft mit aufwendigen Collagen.

Ab den 90er-Jahren schrieben die meisten dann nur noch per EMail, heute schickt man sich Kurznachrichten auf dem Handy. Stirbt der Liebesbrief bald aus?

Viele schreiben ja nicht einmal mehr, sondern schicken sich bloss Sprachnachrichten, die

sie mit dem Handy aufgenommen haben. Trotzdem glaube ich nicht, dass der Liebesbrief ausstirbt. Treten neue Medien an die Stelle eines alten Mediums, bekommt das alte oft eine neue Bedeutung. Wenn man heute einen Liebesbrief schreibt, ist das etwas ganz Besonderes, ein starkes Signal.

Von wem stammt der älteste Brief in Ihrem Archiv?

Von einem hochwohlgeborenen Herrn F.C. Borener, der im Jahr 1768 seine angebetete Lotte umschwärmt, mit Kosenamen überhäuft und ausser sich ist vor Freude: «Dank sey es dem Himmel, dass er solche unvergleichliche Personen der Erde geschenkt hat, an welchen wir erkennen können, wie Engel müssen beschaffen seyn (…)»

Viele ältere Liebesbriefe wirken heute schwülstig und voller Pathos. Woran liegt das?

Man sieht daran, wie stark sich der sprachliche Stil verändert hat. Die Sprache in den alten Briefen war jene, die damals üblich war. Heute formuliert man viel lockerer und näher an der gesprochenen Sprache. Im Grunde genommen ist es wie mit den Kleidern. Auch da waren früher steife Stoffe üblich, während wir heute leichte und weiche Textilien bevorzugen.

Was möchten Liebende mit ihren Briefen eigentlich genau erreichen?

Die Forschung unterteilt den Liebesbrief in verschiedene Kategorien: Es gibt Briefe, in denen ein Liebesgeständnis geäussert wird. In anderen erinnert man sich an ein gemeinsames Erlebnis. Wieder andere sind sogenannte Rückholbriefe, in denen man nach einer Trennung um eine zweite Chance bittet. Oder solche, in denen man Bilanz zieht über die eigene Beziehung. Am weitesten verbreitet sind aber wohl die Plauderbriefe, die dem Austausch gewidmet sind, in denen man Gefühle zum Ausdruck bringt, aber auch Wünsche oder Fantasien.

Welche Kosenamen sind am häufigsten? Passen sie sich dem Zeitgeist an?

«Schatz» und «Liebling» gehen immer. Es gibt aber auch interessante Veränderungen zu beobachten. Die Kosenamen für Männer werden einerseits immer erotischer und süsser: «mein Knuddelmann», «mein Liebesgott». Andererseits auch spektakulärer: «Mein Champion», «mein Feuerigel». Bei den weiblichen sind Verkleinerungen besonders beliebt: «Engelein», «Prinzesschen», «Hasi». Manche Liebhaber sind richtige Turbos in Sachen Originalität. In einer Korrespondenz aus den 90er-Jahren nannte ein Mann seine Geliebte «Froschmäulchen», «Untierchen» – und «Miststückchen». Mein eigener Kosename ist übrigens «Muckelchen».

Verraten Sie uns, wer Sie so nennen darf?

Das bleibt mein kleines Geheimnis.

Das Liebesbrief-Archiv

Ende der 1990er-Jahre erkannte die Schweizer Sprachwissenschaftlerin Eva Lia Wyss, dass es noch keinerlei Forschung zum Thema Liebesbriefe gibt. So kam ihr die Idee, die Menschen dazu aufzurufen, private Liebeskorrespondenz aus aktueller oder längst vergangener Zeit einzuschicken. Inzwischen hat sie über 22 000 Einsendungen gesammelt und systematisch untersucht. Der grösste Teil davon stammt aus Deutschland und der Schweiz.

Heute lehrt die mittlerweile 60-Jährige als Professorin an der deutschen Universität Koblenz-Landau, lebt aber weiterhin in Zürich. An ihrem Archiv sind mehrere Universitäten beteiligt. Wer möchte, kann unter dem Projektnamen «Gruss & Kuss» sogar mitforschen. Auch über Liebesbrief-Einsendungen von Zeitlupe-Leserinnen und -Lesern freut sich Wyss. Die Kontaktadresse und alle weiteren Informationen finden Sie auf der Website liebesbriefarchiv.de.

Schwerpunkt «Liebe ist…»

Diesen Sommer steht in der Zeitlupe die Liebe im Zentrum: Welches sind die Traumpaare im Garten, wie diskutieren Jung und Alt über die Liebe, wohin führt der Liebesweg und was genau ist eine Surrogatpartnerschaft…? Das und vieles mehr finden Sie auf zeitlupe.ch/liebe-ist

Das Thema interessiert Sie?

Werden Sie Abonnent/in der Zeitlupe.

Neben den Print-Ausgaben der Zeitlupe erhalten Sie Zugang zu sämtlichen Online-Inhalten von zeitlupe.ch, können sich alle Magazin-Artikel mit Hördateien vorlesen lassen und erhalten Zugang zur Online-Community «Treffpunkt».