Wanderer auf dem Heimweg (Kapitel 8.2) Aus «Schneesturm im Sommer»

«Marcel, wo ist der Senior?», fragte Hermine. «Dein Hamburger Kollege von neunundfünfzig, Herr Hofmann, wartet seiteiner halben Stunde in der Bar auf ihn.»

Marcel wusste auch nicht, wo der Senior war.

«Von mir aus», fuhr Hermine fort, «könnte man den Herrn auch warten lassen. Aber jetzt redet er auf den Sekretär ein, und der gute Herr Tschumi hört ihm geduldig zu.»

«Vorgestern hat er sich unsere Küche angesehen und dem Chef Komplimente gemacht», sagte Marcel.

«Was will er denn eigentlich? Diese ganze Geschichte geht uns doch nichts an.»

«Ganz meine Meinung. Aber dieses Wunderhotel in Genf ist unter Dach, und er braucht Personal.»

«Was haben wir damit zu tun?»

«Frag’ ich mich auch. Aber Papa, der ihn von früher herkennt, merkt in seiner Gutmütigkeit nichts.»

Hermine und Direktor Marcel Leuenberger waren in diesem Fall einig und äusserten ihre Meinung auch dann noch offen, als der Senior selber ins Büro trat und zuhören konnte.

«Unsinn!», rief Jakob heiter. «Herr Hofmann ist ein tüchtiger Hotelfachmann und darüber hinaus ein intelligenter, liebenswürdiger Mensch. Er braucht für das Unternehmen in Genf ein paar Ratschläge. Warum sollten wir da die Spröden spielen? Seid doch keine Kinder!»

Herr Hofmann sass also in Erwartung des Seniors bei einem Cocktail mit dem Sekretär zusammen in der Bar und gab vertraulich ein paar Einzelheiten preis. «Bei uns wird alles noch viel stärker rationalisiert sein als hier», erklärte er. «Wir werden mit den neuesten Maschinen arbeiten, lautlos, reibungslos und so zweckmässig wie nur möglich. Dabei rechnen wir mit einer Kundschaft, die höchste Ansprüche stellt. Grosse Sache. Allein, nicht wahr, was nützen uns im Kampf die besten Waffen, wenn wir die Leute nicht haben, die sie hundertprozentig einsetzen?

Wir brauchen zum Beispiel einen gewandten und zuverlässigen ersten Sekretär, der fliessend Französisch, Englisch und Italienisch spricht und schreibt. Am liebsten würde ich sagen: Wir brauchen Sie, Herr Tschumi. Ich werde mich jedoch hüten, Herrn Leuenberger ins Gehege zu kommen … Aber da ist er ja.» Herr Hofmann erhob sich mit erfreut aufleuchtender Miene und ging, während der Sekretär mit einer Entschuldigung wegtrat, auf den gelassen herankommenden Leuenberger zu; die Augenbrauen hochgezogen, die Rechte grüssend erhoben, rief er: «Herr Leuenberger, ein Königreich für einen Küchenchef!»

«Nichts in Sicht auf Ihre Inserate?»

«Ein Bewerber, zwei Anfragen. Achtenswert, aber alles nur zweite Garnitur. Ich möchte sagen: Wir brauchen den schweizerischen Küchenchef.»

«Bedauere, Herr Hofmann, den haben wir», erwiderte Leuenberger lachend und setzte sich.

«Zugegeben! Sagen wir also: Wir brauchen den anderen. Aber Spass beiseite! Die Sache ist dringend, und ich hoffe immer noch, dass Sie mich auf die richtige Spur bringen. Ich kenne Ihr Ansehen in der Fachwelt ja ganz genau. Ein Wink von Ihnen, und Sie haben den Mann, den Sie brauchen.»

«Sie überschätzen mich, Herr Hofmann, und Sie beurteilen die Lage zu optimistisch. Wir sind heute auch im Gastgewerbe auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen.»

«Ja, also die Italiener, ich weiss. Sie haben hier ja auch einige im Betrieb. Aber eine Lösung ist das nicht. Die Erfahrungen, die man bei uns in dieser Beziehung macht … na.»

«Die jungen Italiener sind offene, heitere Burschen, gelegentlich etwas laut, aber arbeitsam, anspruchslos, wenn sie nicht aufgehetzt werden, dankbar, wenn man sie menschlich behandelt, und für uns ganz unentbehrlich. Wir haben zurzeit über fünfhunderttausend im Lande.»

«Toll! Ja … die Schweiz!»

«In Deutschland, scheint es, fühlen sie sich nicht so wohl wie bei uns.»

«Das liegt an den Verhältnissen. Überhaupt … Vergessen Sie nicht, was Deutschland durchgemacht hat. Hier in der Schweiz kann man sich wohl kaum vorstellen, aus was für Zuständen wir uns nach dem verlorenen Krieg wieder emporarbeiten mussten. Gott, die Schweiz hat während zwei Weltkriegen beiseite gestanden und ist verschont geblieben. Es gibt bei uns Leute, die ihr das nicht verzeihen können; die Schweiz, sagen sie, habe nicht mitgemacht und habe daher auch nicht mitzureden, wenn es um künftige Dinge gehe. Eine primitive, höchst einseitige Ansicht, das ist klar. Und schliesslich, was wir uns eingebrockt haben, mussten wir auch ausfressen.

Aber die Schweiz hatte ihre eigenen Probleme und hat heute wieder neue. Die italienischen Arbeiter, sagen Sie, fühlen sich bei uns nicht so wohl wie bei Ihnen. Ich frage mich, wie lange sich die Schweizer dabei noch wohl fühlen werden … Aber lassen wir das! Wir leben jetzt und hier. Herr Leuenberger, ich fahre nächstens für zwei Tage nach Genf. Kommen Sie mit! Ich wäre glücklich, wenn Sie sich entschliessen könnten, mich zu begleiten, mein Gast zu sein … Die gnädige Frau!»

Frau Hermine kam stramm und eilig daher, wurde von Herrn Hofmann mit aller Liebenswürdigkeit begrüsst und auch gleich zur Fahrt nach Genf eingeladen, lehnte aber belustigt dankend ab und bat ihren Mann dringend ans Telefon. «Eduard Kienast verlangt dich», sagte sie, worauf sich beide entschuldigten und Herrn Hofmann in der Bar sitzen liessen. «Bist du schon im Verwaltungsrat?», fragte sie spitz.

Leuenberger beendete das kurze Telefongespräch im Büro mit den Worten: «Schade, Eduard, so lang möchte ich es nicht aufschieben; aber wir können ja später doch einmal zusammen hinfahren.»

«Wohin, wohin?», fragte die Frau.

«Nach Seewilen. Kommst du mit?»

«Nach Seewilen? Bitte, was willst du denn dort?»

«Mich ein wenig umsehen. Ich bin seit meiner Jugend nie mehr dort gewesen. Es ist eine wunderbare Landschaft. Der See hat dort ein Ufer mit einer reizenden Halbinsel, auf der man zum Beispiel ein Chalet bauen könnte, ein komfortables kleines Ferienhaus für uns beide.»

«Jakob!» Sie starrte ihn forschend an, schüttelte den Kopf und erklärte entschieden: «Dafür hab’ ich keine Zeit. Aber bitte, fahr nur ruhig hin!»

Jakob Leuenberger fuhr nach Seewilen. Er fuhr einen dunkelgrauen Vierplätzer, keine berühmte Marke, aber einen bewährten, für seine unklaren Zwecke geeigneten Wagen. Auf der stark belebten Ausfallstrasse blieb er in der Kolonne, wie es sich gehörte, beachtete die neuen Häuser, die eine Baugenossenschaft der Strasse entlang errichtet hatte, eine Serie trostlos eintöniger Dreifamilienhäuser, und bemerkte eine grelle Tankstelle, die letztes Mal noch nicht da gewesen war.

Auf einer Strecke, die verbreitert wurde, bedauerte er die im Winter gefällten Pappeln, die noch immer da lagen, und dacht ebeim Blick auf die arbeitenden, dunkelhaarigen Burschen flüchtig, doch mit Sympathie, an südliche Lebensart und Landschaft. Sein Hamburger Kollege Hofmann fiel ihm ein, den er nach dem Telefongespräch in der Bar wieder aufgesucht und mit den erbetenen Ratschlägen zufriedengestellt hatte. «Unseren ördlichen Nachbarn», dachte er, «sind so wenig über einen Leisten geschlagen wie wir. Man sollte sorgfältiger unterscheiden und von einzelnen Deutschen, die man kennenlernt, nicht gleich auf das deutsche Volk schliessen, das führt zu Fehlschlüssen. Wir in der deutschen Schweiz haben unsere nördlichen Nachbarn vor dem Ersten Weltkrieg im Allgemeinen bewundert, im Zweiten Weltkrieg haben wir sie gefürchtet; heute hoffen wir zwischen Argwohn und Achtung, dass wir dauernd unabhängig und freundschaftlich miteinander verkehren können.

Leider gibt es in unseren Hotels immer noch, oder wieder, hochtrabende Herrschaften, die uns für Lakaien zu halten scheinen, aber sie sind nicht kennzeichnend für das deutsche Volk. Und Leute gibt es draussen, die, wie Hofmann sagt, uns nicht verzeihen können, dass wir in zwei Weltkriegen verschont geblieben sind. Hm! Wir haben uns mit einer kriegstüchtigen Armee um dieses gnädige Schicksal bemüht. Die fremden Generalstäbe konnten auf den Kriegsschauplätzen die Divisionen nicht entbehren, die nötig gewesen wären, um uns rasch in die Knie zu zwingen. Das hat uns gerettet. Wir sind dankbar dafür. Auch in einem allfälligen Dritten Weltkrieg, den der Himmel verhüten möge, würden wir nur kämpfen, wenn man uns angreifen sollte. Wir möchten gern noch einmal ungeschoren davonkommen und lieber nachher mithelfen, die verwüstete Welt wieder zusammenzuflicken, im Fall man uns dafür dann noch für gut genug hielte.»

Er fuhr jetzt auf gerader Strecke durch einen Wald, bog aber, einer Laune folgend, was ihm früher nie eingefallen wäre, von der Autostrasse auf einen gewöhnlichen Fahrweg ab, ohne zu wissen, wohin er führte. Der Weg erreichte mässig ansteigend durch junges Nadelgehölz eine eingehegte Schonung und bald darauf den Waldrand, wo zwischen hohen rotbraunen Föhrenstämmen die Aussicht auf tieferliegende grüne Wiesen und den weiss gefiederten blauen Frühlingshimmel frei wurde. Er hielt an und stieg aus.

Auf einer der Wiesen warf ein langsam gehender Bauer wie ein Säer grauen Staub ins Gras, Dünger wohl, und hinter ihm spielten zwei Kinder; als sie bemerkten, dass am Waldrand ein Mann aus dem unvermutet aufgetauchten Auto gestiegen war, blieben sie alle drei stehen und schauten zu. Sie sahen, wie der stattliche Mann eine Weile dort oben stand, dann der besonnten Böschung entlangschlenderte und sich zum kurzen Gras hinab bückte, um etwas aufzuheben und daran zu riechen.

Zum Autor

Meinrad Inglin (1893–1971) Sohn eines Goldschmieds, Uhrmachers und Jägers, wurde mit siebzehn Jahren Vollwaise. Uhrmacher- und Kellnerausbildung, trotz fehlender Matura Studium der Literaturgeschichte und Psychologie in Bern, Genf und Neuenburg. Tätigkeit als Zeitungsredaktor, während des Ersten und Zweiten Weltkriegs Offizier im Grenzdienst. 1922 als Journalist in Berlin, danach als freier Schriftsteller in Schwyz. Für sein Werk (vor allem Romane und Erzählungen, einzelne Aufsätze, Notizen und eine Komödie) wurde Inglin vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis und dem Gottfried-Keller-Preis.

«Wahrhaftig, Veilchen!», dachte Leuenberger, und ihm fielen die Veilchenbüschel ohne Veilchenduft ein, die er früher jeweilen im Blumenladen gekauft und Hermine geschenkt hatte. «Hab’ ich gar nicht mehr gewusst, dass sie so wohlriechend nur wild wachsen.» Er steckte sich ein Veilchen ins Knopfloch und betrachtete goldgelbe und weisse Blütensterne anderer Blumen, deren Namen er vergessen hatte, während der Bauer auf der Wiese wieder den nährenden Staub ausstreute, die Kinder aber noch immer zu ihm hinaufschauten. Mit einem lang nicht mehr erlebten Gefühl befreiten Aufatmens stellte er fest, dass der Frühling also nicht nur im Kalender, sondern auch in dieser ländlichen Wirklichkeit angebrochen war. Erheitert kehrte er im Wagen auf die Autostrasse zurück und fuhr weiter:

Ob es wohl auch in Seewilen schon blühte? Und ob das unfruchtbare Seeflüeli noch zu haben wäre? Auf dem Hofe wirtschaftete jetzt offenbar des verstorbenen Jakobs ältester Sohn, den er so wenig kannte wie die übrigen auf der Todesanzeige genannten Hinterlassenen. Eine Frau Verena Achermann-Leuenberger mochte immerhin eine Schwester des Verstorbenen sein und war vielleicht das Mädchen Vreni, das, wie er sich dunkel erinnerte, damals auf dem Hofe gelebt hatte.

Nach der Fahrt durch verschiedene Ortschaften hielt er vor einer Strassenkreuzung an, stieg aus und studierte die Karte, nicht die Autokarte, die keine Nebenwege kannte, sondern eine der guten alten Karten, die er vom Militärdienst her noch besass. Er fand, was er suchte, fuhr in einer neuen, zwischen waldigen Höhen bergwärts führenden Richtung weiter, bog in ein geräumiges Seitental ab und entdeckte dort am Ende Wohnhäuser und andere Gebäude, die sich zu einem Dorf zusammenschlossen. Befremdet hielt er an und fragte ein daherkommendes Schulkind, wie das Dorf heisse.

«Seewilen», antwortete das Kind, verwundert, dass jemand das noch nicht wusste.

Bitter lächelnd fuhr der Mann aus der Stadt in die Ortschaft hinein, die sich dank einer bescheidenen Industrie entwickelt hatte, und hielt vor dem Gasthaus «Zum Bären» an, wo es noch am ehesten nach dem alten Weiler aussah. Bis zum Mittagessen blieb ihm Zeit genug, er schlenderte einen Fahrweg hinauf und erkannte zu seinem Trost in der nächsten Wiese den unveränderten alten Leuenberger’schen Bauernhof. Er ging daran vorbei, auf demselben Weg, aber in einer anderen Richtung, wo früher nur ein schmaler Wiesenpfad hingeführt hatte, ging immer langsamer, steckte beide Hände in die Hosensäcke, presste die Lippen zusammen und lächelte ebenso bitter wie bei der Einfahrt ins Dorf.

Vor ihm lag das Seeflüeli, ein ansehnliches Chalet stand darauf, und eine Hecke grenzte das Besitztum gegen die Wiese ab. De rWeg führte der Hecke entlang, eine Garage wurde sichtbar, der Rohbau eines weiteren, tiefer gelegenen kleinen Hauses, ein vom Ufer vorspringender Schuppen, wohl ein Bootshaus, und über all das hinweg der See. Am Ende des Weges stand eine Verbotstafel. Leuenberger ging trotzdem weiter, halb ergrimmt, halb belustigt, dass ihm nun ausgerechnet hier der Zutritt zum Ufer verwehrt sein sollte. Zwei Männer kamen ihm entgegen, ein Bauer und ein fremd aussehender Herr, die ihn fragend anblickten. Er grüsste, begann mit dem Bauern zu reden und erfuhr, dass er einen Leuenberger vo rsich hatte, den Besitzer des Heimwesens, worauf auch er sagte, wer er sei.

Der Bauer stutzte, die gleichmütig prüfende Miene seines mageren braunen Gesichtes erhellte sich, und begreifend, erfreut, überrascht streckte er dem städtischen alten Leuenberger, den er nie gesehen hatte, die Hand hin.

Der fremde Herr trat beiseite, rief mit einem scharfen Pfiff einen Wolfshund heran, den er an die Leine nahm, und verabschiedete sich vom Bauern in einem rheinländischen Deutsch mit wenigen, vertraulich klingenden Worten.

Die beiden Leuenberger gingen auf dem Weg zurück; der jüngere, ein zäher, von harter Arbeit gezeichneter, beweglicher Mann zwischen vierzig und fünfzig, fragte den älteren, ob er schon im Hause gewesen sei, und beteuerte dann, dass sich alle freuen würden, ihn kennenzulernen, besonders die Vrene, die sich noch an ihn erinnere. Sein Kranz für den Vater selig sei am Tage der Beerdigung gekommen, ein schöner Kranz. Ob er die Danksagung erhalten habe? Leider sei es nicht möglich gewesen, ein Bild des Verstorbenen beizulegen. Ob er ihn noch gekannt habe?

Jakob gab Auskunft und erklärte beim Hause, er habe seinen Wagen vor dem «Bären» und werde dort zu Mittag essen, aber nachher noch einmal hier vorbeikommen. Der Bauer und Hausherr entgegnete, davon könne keine Rede sein, er müsse ihnen die Ehre antun und mit ihnen essen. Jakob wandte ein, man dürfe nicht drei Minuten vor der Suppe das Frauenvolk noch mit einem unerwarteten Gast in Aufregung versetzen. Der Einwand wurde unbedenklich zurückgewiesen, und als auch die vom lauten Wortwechsel herbeigelockte Bäuerin, eine geschäftige, mütterlich runde Frau, auf der Einladung beharrte, konnte Jakob nicht mehr ablehnen, ohne unhöflich zu werden. Gleich darauf lernte er droben in der geräumigen Stube noch andere Angehörige der Familie kennen, als jüngste zwei Mädchen zwischen elf und vierzehn Jahren, beide mit Zöpfen, einen erwachsenen Sohn, der dem Vater glich, und zuletzt die Grossmutter, eine schlanke Gestalt von ungebrochener Haltung, mit dunklen, freundlich blickenden Augen.

Jakob war sofort für diese Frau eingenommen, merkte aber erst, als er neben ihr am Tische sass, dass sie die Frau Achermann-Leuenberger war, die Schwester des Verstorbenen, die nach dem Tode ihres eigenen Mannes hier in ihrem Vaterhaus die auch schon zur ewigen Ruhe eingegangene Grossmutter Leuenberger ersetzte. Als er fragte, ob sie das Vreni sei, das er hier vor mehr als fünfzig Jahren gekannt habe, bestätigte sie es lächelnd, mit einem flüchtigen Erröten, das der neugierig teilnehmenden jüngeren Tischgesellschaft offenbar nicht entging.

Nach der Suppe trug Therese, das ältere Mädchen, eine Schüssel voll gesottener Kartoffeln herbei, dann rückte di eFrau mit einem saftigen Schweinebraten an, der in viele Stücke zerschnitten eine mächtige Platte füllte. Der Gast musste sich als Erster bedienen, die Frau bestand darauf. Der Bauer erklärte, die Kartoffeln könne man nicht rühmen, es seien halt noch letztjährige aus einem eigenen Acker; was den Braten betreffe, der den Anschein erwecke, als ob sie heute Sonntag hätten, so sei es ein glücklicher Zufall; er habe ein Schwein verkaufen wollen und es dann selber geschlachtet, er wolle nicht mit Verlust verkaufen und unterdessen zusehen, wieder steigende Preis für anderes Fleisch die Metzger zu Herren mache.

Der Hotelier Leuenberger wusste Bescheid und nannte einige Ursachen der Preisunterschiede, während er mit Vergnügen von dem fetten Braten ass, der auf Kummernagels Diätvorschrift unter den verbotenen tierischen Fetten aufgeführt war. In der Unterhaltung mit Grossmutter Vrene erfuh rer, dass sie sich nicht so allgemein an ferne schöne Tage erinnerte wie er, sondern an zwei bestimmte Vorfälle, die er mit seinem gleichaltrigen Kameraden Jost Achermann, ihrem nachmaligen Schwager, erlebt habe.

Nach ihrer Erzählung wollte Jost, ein in die Natur vernarrter Sekundarschüler, der später Lehrer geworden war, mit dem städtischen Studenten Jakob einmal den Ursprung des Lauibaches erforschen und irgendwo am Berg oben, weiss Gott wo, die geheimnisvolle Quelle suchen. Sie packten Proviant für zwei Tage ein und brachen früh am Morgen auf, aber schon am Abend war Jakob wieder zurück und berichtete nur, Jost suche jetzt allein weiter. Ähnlich verlief ein anderes Unternehmen, zu dem sie gemeinsam ausrückten. Sie begleiteten Vreni und ihren Bruder, die mit dem Vieh zur Alp auffuhren, schlugen aber unvermutet ihre eigenen Wege ein und verirrten sich.

«Ich habe mich nicht bewährt, das seh’ ich jetzt» sagte Jakob. «Aber das ist mir entfallen. Ich erinnere mich nur dunkel, dass ich unbedingt eine Alpauffahrt mitmachen wollte.»

«Das liesse sich nachholen», meinte der Bauer. «Ende Juni fahren Peter und Theres mit dem Vieh auf Unterstaffel, da darf mit, wer will, auch die Grossmutter.»

«Da müsste man mich tragen», erwiderte die Frau lachend. «Ich bin nicht mehr sechzehn.»

«Ich würd’ es noch wagen», sagte Jakob. «Ich bin früher viel gewandert und tät’ es auch heut noch gern.»

Das Mittagessen verlief ungezwungen, die Bauernleute behaupteten sich dem städtischen Herrn gegenüber in ihrer eigenen schlichten Würde, und Jakob Leuenberger verliess sie mit dem Gefühl, sein Ausflug habe sich trotz allen Enttäuschungen am Ende nun doch gelohnt.

- Die «Editorische Notiz» zum Buch finden Sie hier.

- Jeweils sonntags wird der Roman «Schneesturm im Hochsommer» auf zeitlupe.ch fortgesetzt.

- Weitere Kapitel können Sie hier lesen.

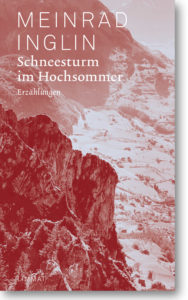

«Schneesturm im Sommer»

Meinrad Inglin ist einer der bekanntesten Unbekannten, seinen Namen kennen fast alle, seine Werke die wenigsten. Dabei ist er ein grosser Könner in einem grossen Spektrum unterschiedlicher literarischer Genres, stilistisch abwechslungsreich und sprachlich wohlkomponiert. «Schneesturm im Hochsommer» versucht, sein vielfältiges Schaffen abzubilden und damit einen literarisch hochinteressanten und oft überraschend aktuellen Schweizer Klassiker wieder breiter bekanntzumachen.

«Inglin ist seit Jahren genau der, von dem viele sagen, man hätte ihn ‹nicht auf dem Schirm› und der deshalb allen so präsent ist. Die Frage ist doch vielmehr: Was macht den Kerl so interessant, dass er nicht verschwindet? Er hat nie auf Effekt geschrieben. Er hat versucht, Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind. Eine Haltung, die nach dem ganzen postmodernen Klimbim auf eine neue Art interessant ist.»

Peter von Matt

Meinrad Inglin, «Schneesturm im Hochsommer».

Herausgegeben von Ulrich Niederer, Nachwort von Usama Al Shahmani, 256 Seiten, Leinenband, CHF 28.– (UVP), Limmat Verlag, Zürich

Umschlagfotografie: Dino Reichmuth, Unsplash

Typografie und Umschlaggestaltung: Trix Krebs

Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg

ISBN 978‑3‑03926‑021-8

© 2021 by Limmat Verlag, Zürich www.limmatverlag.ch